17 июля 2016 09:53

Военно-морской авиации России – 100 лет. Малоизвестные подробности знаменитого боя над Балтикой

День авиации Военно-морского флота России установлен приказом Главкома ВМФ адмирала флота Ф.Н.Громова в 1995 году в честь победы, одержанной 17 июля (4 июля)1916 года четырьмя гидросамолетами М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота в бою с четырьмя немецкими самолетами над морем.

Что же произошло 100 лет назад в небе над Рижским заливом?

Начать, пожалуй, стоит с краткой истории появления в русском флоте собственной авиации. 2 июня 1912 года начальник Морского генерального штаба вице-адмирал Александр Ливен распорядился о формировании авиационных частей в 1913 году. Через два месяца, 6 августа 1912 года, в Гребном порту на Васильевском острове отслужили торжественный молебен по случаю спуска на воду первого гидроплана: так начала свою работу Опытная авиационная станция – первая официальная авиачасть Балтийского флота. Через три года открылась Петроградская Офицерская школа морской авиации: 18 мая 1915 года начальник Морского генерального штаба вице-адмирал Александр Русин распорядился о ее создании, и уже 28 июля на дамбе Гутуевского острова в присутствии Великого князя Александра Михайловича отслужили молебен по случаю ее открытия.

Поздней осенью того же года школа, чтобы не прерывать занятий на зиму, открывает Каспийское отделение в Баку, занятия в котором начались 22 ноября. Именно Бакинское отделение дало путевку в морское небо всем четверым летчикам, участвовавшим в воздушном бою 4 июля 1916 года, – подпоручику Александру Извекову, мичману Геннадию Карцову, лейтенанту Сергею Петрову и мичману Борису Щепотьеву. Все четверо получили звания морских летчиков зимой-весной 1916 года и отправились на Балтику, где и были зачислены в штат авиаотряда, самолеты которого базировались на первом российском авианосце – гидроавиатранспорте «Орлица».

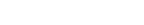

Конечно, авианосцем в полном смысле слова он не был, поскольку не имел палубной авиации, а был оснащен гидропланами. Перед взлетом их выгоняли из ангаров и с помощью лебедки опускали на воду, откуда они и поднимались в воздух – а после приводнения весь процесс проходил в обратном порядке. Само судно было построено в 1903 году в Англии, получило имя «Вологда», позднее было переименовано в «Императрицу Александру», а после того как в 1915 году Морское ведомство приобрело его, чтобы превратить в гидроавиатранспорт, было зачислено в военный флот под именем «Орлица». Первоначально авиакрыло «Орлицы» состояло из четырех французских гидропланов FBA, а в мае 1916 года корабль вернулся из Рижского залива в Петроград, где его перевооружили отечественными гидропланами М-9 конструкции Дмитрия Григоровича. Эти летающие лодки, оснащенные 150-сильными двигателями и имевшие экипаж из двух человек – пилота и стрелка – в то время были одними из лучших гидросамолетов в мире. М-9 был способен выполнять функции истребителя, разведчика и даже бомбардировщика (самолет поднимал на борт до 100 кг бомб), надежен в эксплуатации и прост в пилотировании. Правда, у М-9 были невысокая скорость – всего 110 км/ч – и слабая вооруженность: единственный пулемет стрелял только вперед, а против атаки сзади аэроплан был беззащитен. И все же до 1917 года М-9 были серьезным противником для германских гидропланов типа Friedrichshafen FF.33 – более скоростных и более приспособленных к воздушному бою тех лет: сидевший позади пилота стрелок имел возможность кругового обстрела.

Весь вопрос был лишь в том, чье мастерство окажется выше, а мужество – крепче. И, как показали июльские воздушные бои 1916 года, преимущество было на стороне русских летчиков. Первое воздушное сражение того лета, в котором участвовали гидропланы из состава авиакрыла «Орлицы», состоялось 2 июля (19 июня по старому стилю). Вел этот бой лейтенант Сергей Петров – тот самый, что повторно прославится двумя днями позднее. Согласно донесениям того времени он вылетел на перехват двух немецких гидропланов, пытавшихся атаковать линкор «Слава», обстреливавший германские батареи на берегу Рижского залива. В результате схватки один немец был сбит (пули попали ему в радиатор), а второй сумел оторваться от преследования и уйти.

Два дня спустя в воздушном бою участвовали уже все четыре самолета «Орлицы», противостоявшие трем «Фридрихсхафенам» FF.33 и одной летающей лодке «Бранденбург» FB. Причем на сей раз германские летающие лодки охотились не за линкором, а конкретно за русским авиатранспортом: немецкое командование по достоинству оценило возможности его гидросамолетов и пилотов, управляющих ими. Первым на перехват атакующего противника бросился барражировавший над кораблем-маткой самолет подпоручика Александра Извекова, который навязал встречный бой истребителям FF.33 – они явно оттянули на себя русского летчика, чтобы дать возможность поднимавшему до 200 кг бомб «Бранденбургу» добраться до «Орлицы». Но выполнить эту задачу германский гидроплан не сумел: на подлете его встретили три только что взлетевших русских самолета, за штурвалами которых сидели мичман Геннадий Карцов, лейтенант Сергей Петров и мичман Борис Щепотьев. Им удалось отогнать противника, который, впрочем, не слишком стремился рисковать – но на помощь своему боевому товарищу летчики опоздали. Неприятельские пули попали в бензобак М-9 подпоручика Извекова, самолет загорелся, рухнул в воду и пошел ко дну вместе с пилотом и стрелком унтер-офицером Назаровым. Летчик-герой посмертно был удостоен ордена Святого Георгия IV степени: указ о награждении датирован 26 августа 1916 года.

Впрочем, и немцы не ушли без потерь: М-9 под управлением лейтенанта Петрова удалось сбить FF.33 с бортовым номером 666. Подбитый гидроплан резко пошел на снижение, попытался приводниться, но скапотировал, так что оба члена его экипажа оказались в воде. К этому времени «Бранденбург», так и не атаковавший «Орлицу», уже изо всех сил тянул в сторону берега, а следом за ним бросились и два оставшихся «Фридрихсхафена»: судя по всему, оба были подбиты, но сумели уйти от преследования. Впрочем, гнался за ними, и то недолго, только один М-9 – мичмана Карцова. Два других русских гидроплана приводнились, чтобы поднять из воды экипаж сбитого немецкого самолета — лейтенанта фон Зибурга и унтер-офицера Майера. Сам гидроплан, покачивавшийся на волнах кверху брюхом, поднимать не стали: матросы с миноносца «Охотник» сняли с него пулемет и приборы, после чего самолет потопили выстрелами с борта корабля.

Дальнейшая судьба трех выживших в том первом победном для русской морской авиации бою пилотов-однокашников сложилась по-разному. Мичман Геннадий Карцов в декабре 1916 года был произведен в лейтенанты, после революции перешел на службу в Красный флот, но так до конца и не принял новую власть, стал участником Кронштадтского восстания 1921 года – и был расстрелян как мятежник 20 апреля того же года. Обладатель трех военных орденов – Святого Георгия IV степени (награжден 28 ноября 1916 года за бой 4 июля), Святого Станислава III степени, Святой Анны III степени – Сергей Петров дослужился до звания старшего лейтенанта, стал командиром отдельного корабельного отряда воздушной дивизии Балтийского флота, в конце 1917 года вернулся в Баку руководить школой морской авиации – и был по глупой случайности убит патрулем в конце зимы или начале весны 1918 года.

Мичман Борис Щепотьев стал единственным, кто пережил обе мировые войны, причем, его судьба достойна сюжета авантюрного романа. После революции он оказался военспецом в Красной армии и в 1918–1919 годах командовал 2-м морским истребительным авиаотрядом «Искра» на Северном фронте, а с августа 1919-го служил летчиком 3-го авиаотряда на Северо-Западном фронте. Именно там Щепотьев, который, по некоторым данным, состоял в подпольной офицерской организации, нашел возможность перелететь на ту сторону фронта – и воевал уже в Белой армии, получив за военные заслуги звание лейтенанта. После поражения белых Щепотьев поступил на службу в морскую авиацию эстонского ВМФ, дослужился до звания капитан-майора (капитан 3 ранга), после присоединения Эстонии к СССР ушел в отставку, 26 июня 1941 года был арестован, осужден и отправлен в Пермскую область, в Ныроблаг. Закалка морского летчика помогла Борису Щепотьеву выжить за колючей проволокой: он отбыл все присужденные ему десять лет заключения и вышел на свободу в 1951 году, поселившись в поселке Ныроб, где и жил до самой смерти в начале 1960-х.

Вот реальная и мало кому известная история воздушного боя 4 июля 1916 года. Нужно признать, что повод для праздника выбран вполне достойный. Мужество, летное мастерство и боевое братство морских летчиков Балтики, продемонстрированные в той схватке, не иссякли за минувший век, а нынешние представители морской авиации ВМФ России достойно продолжают их главное дело – охраняют небо над морскими рубежами страны.