21 августа 2022 11:00

Эра космоса для человечества началась благодаря советской ракете Р-7, созданной под руководством Королева. Один день в истории

Первая в мире ракета, совершившая полет на межконтинентальную дальность, советская Р-7, использовалась в качестве оружия недолго, но именно благодаря ей началась космическая эра человечества, а модернизированные варианты Р-7 летают в космос до сих пор, рассказал историк космонавтики Александр Железняков.

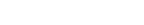

65 лет назад, 21 августа 1957 года, с космодрома Байконур (тогда он назывался Научно-исследовательским испытательным полигоном № 5 Минобороны СССР) был осуществлен первый в мире пуск баллистической ракеты на межконтинентальное расстояние. Первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) стала Р-7, разработанная в Особом конструкторском бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством главного конструктора Сергея Королева.

"Эта ракета в боевом варианте никогда не применялась, она создавалась как оружие сдерживания. И Р-7 свою роль как таковая сыграла. Она послужила надежным ракетно-ядерным щитом для нашей страны и во многом помогла укреплению наших позиций на международной арене", – сказал Железняков.

При этом он уточнил, что как оружие сдерживания Р-7 использовалась недолго. На смену ей ещё в 60-е годы пришли ракеты Р-9, Р-16, Р-36 и УР-100.

"На базе этой ракеты был создан космический носитель, который эксплуатируется в модифицированном виде до сих пор. Это ракеты из серии так называемой легендарной "Семерки". Последние из них – это "Союз-2" в различных вариантах. Так что, действительно, она явилась проводником начала космической эры человечества и продолжает играть значительную роль до сих пор", – добавил Железняков.

Р-7 – двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с отделяющейся головной частью. Она несла термоядерный боевой заряд и могла его доставить практически в любую точку территории вероятного противника. Ракета стала не только новым грозным оружием, но и базой для создания ракеты-носителя для вывода в космос космических аппаратов и кораблей, в том числе пилотируемых.

Ракете Р-7 предшествовало создание одноступенчатых баллистических ракет Р-1, Р-2, Р-3 и Р-5, которыми также руководил Королев. Постановление правительства, официально ставившее задачу создать баллистическую ракету, способную нести термоядерный заряд на межконтинентальную дальность, вышло 20 мая 1954 года.

Новые мощные двигатели для Р-7 параллельно разрабатывались в ОКБ-456, руководимом Валентином Глушко. Систему управления проектировали Николай Пилюгин и Борис Петров, стартовый комплекс – Владимир Бармин. К работе был привлечен и ряд других организаций.

Проектирование Р-7 было завершено в июле 1954 года, а в ноябре проект был одобрен Советом министров СССР. В дальнейшем происходила доработка проекта по замечаниям экспертной комиссии, затем были изготовлены две партии ракет для стендовых и одна партия для летных испытаний. После этого прошли испытания серии ракет по полной программе. По их результатам произведена необходимая доработка и изготовлена новая партия ракет с уточненными характеристиками для проведения летных испытаний.

Первые Р-7 выпускали в подмосковном городе Калининграде (ныне Королев) – на заводе № 88, который являлся опытным производством ОКБ-1.

Одновременно создавался новый полигон для испытаний межконтинентальных ракет. В феврале 1955 года вышло постановление правительства СССР о начале строительства полигона, которому было присвоено название 5-й Научно-исследовательский и испытательный полигон Министерства обороны (НИИП-5, в 1961 году получил открытое название "Космодром Байконур"). Полигон было решено построить в Казахстане в полупустынной местности около разъезда Тюра-Там железной дороги Москва – Ташкент в нескольких сотнях километров от селения Байконыр (по-русски – Байконур).

Строительные работы на территории будущего космодрома начались в июне 1955 года. Строился он как особо секретный объект.

В начале 1957 года ракета Р-7 была готова к испытаниям. В апреле этого же года был подготовлен стартовый комплекс для нее на НИИП-5.

Конструкция Р-7 принципиально отличалась от всех ранее разработанных ракет своей компоновочной и силовой схемами, габаритами и массой, мощностью двигательных установок, количеством и назначением систем и т.п. Она была выполнена по пакетной схеме с продольным разделением ступеней, что позволяло осуществлять одновременный запуск обеих ступеней на старте в условиях нормального атмосферного давления. Первая ступень представляла собой четыре боковых блока, каждый длиной 19 метров и наибольшим диаметром три метра, которые симметрично крепились к центральному блоку (вторая ступень ракеты). По внутренней компоновке как боковые, так и центральный блоки были аналогичны одноступенчатым ракетам с передним расположением бака окислителя. Топливные баки всех блоков являлись несущими.

Каждый из блоков был снабжен четырехкамерным маршевым жидкостным ракетным двигателем, который работал на кислородно-керосиновой паре компонентов топлива, имел систему регулирования тяги и соотношения компонентов ракетного топлива. Управление полетом ракеты осуществлялось с помощью специальных рулевых камер сгорания.

Длина ракеты Р-7 составляла 31,4 метра, диаметр – 11,2 метра. Она имела стартовую массу 283 тонны, в том числе массу топлива 253 тонны, обладала способностью доставлять на расстояние 8 тысяч километров головную часть массой до 5,5 тонны, несущую термоядерный заряд мощностью три мегатонны. Головная часть крепилась к приборному отсеку центрального блока с помощью трех пирозамков. Ее характеристики позволяли поразить крупную площадную цель, посредством как воздушного, так и наземного ядерного взрыва.

Начиная с середины мая 1957 года, была проведена первая серия испытаний ракеты, которая показала наличие серьезных недостатков в конструкции Р-7. При первом пуске, который должен был состояться 15 мая 1957 года, почти сразу после прохождения команды на запуск двигательной установки произошел пожар в хвостовом отсеке одного из боковых блоков, разрушивший ракету. Причиной аварии явилась негерметичность топливной магистрали горючего. Намеченный на 11 июня следующий запуск Р-7 не состоялся из-за неисправности двигателей центрального блока. 12 июля ракета взлетела, но на 33-й секунде полета потеряла устойчивость и стала отклоняться от заданной траектории. Причиной аварии оказалось замыкание на корпусе цепей управляющего сигнала интегрирующего прибора по каналу вращения.

И только четвертый пуск ракеты Р-7, состоявшийся 21 августа 1957 года, был успешным, и она впервые достигла района цели. Ее головная часть попала в заданный квадрат полуострова Камчатка. Основным недостатком этого пуска явилось разрушение головной части в плотных слоях атмосферы на нисходящем участке траектории. 27 августа 1957 года в средствах массовой информации появилось сообщение об успешном испытании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты.

Положительные результаты полета ракет Р-7 на активном участке траектории позволили использовать их для запуска первых двух искусственных спутников Земли 4 октября и 3 ноября этого же года. Задуманная как боевая, ракета Р-7 обладала энергетическими возможностями, позволяющими вывести в космос (на околоземную орбиту) полезную нагрузку значительной массы, что и было использовано при запуске спутников.

По результатам шести запусков ракеты Р-7 были доработаны головная часть (заменена новой) и система ее отделения, применены щелевые антенны телеметрической системы. 29 марта 1958 года впервые полностью успешно прошел пуск ракеты Р-7 (головная часть достигла цели без разрушения).

В течение 1958-1959 годов продолжились летные испытания ракеты, по результатам которых вносились доработки в конструкцию Р-7. 30 июля 1959 года состоялся первый экспериментальный пуск Р-7, оснащенной термоядерной (водородной) боеголовкой, а в ноябре этого же года испытания были успешно завершены.

Одновременно с испытаниями ракеты Р-7 осуществлялись запуски ракет-носителей на ее базе, которые не только позволяли отрабатывать и совершенствовать системы ракеты и наземную инфраструктуру, но и обеспечить прорыв человека в космос, положить начало различным направлениям научного и прикладного использования ракетно-космической техники.

Возможности опытного завода ОКБ-1, где изготавливались ракеты, были ограничены, поэтому в 1958 году развернули ее серийное производство на Куйбышевском авиазаводе № 1, выпускавшем ранее бомбардировщики Ил-28, Ту-16 и перепрофилированном на выпуск ракетной техники. Для организации серийного производства при заводе был образован филиал ОКБ-1, который возглавил один из ближайших сотрудников Королева, ведущий конструктор Р-7 Дмитрий Козлов.

Тщательный анализ материалов на всех этапах испытаний ракеты Р-7 подтвердил правильность принятых конструкторских решений, и в январе 1960 года ракетный комплекс был принят на вооружение.

Для базирования этих ракет была построена боевая стартовая станция (объект "Ангара") в районе города Плесецка Архангельской области. 16 июля 1960 года впервые в Вооруженных силах станция в Плесецке самостоятельно (без помощи конструкторов) провела два учебно-боевых пуска со стартовой позиции. Перед стартом ракету доставляли с технической позиции на железнодорожном транспортно-установочном лафете и устанавливали на массивное пусковое устройство. Весь процесс предстартовой подготовки длился более двух часов.

Надежность конструкции МБР Р-7 позволила создать на ее основе целое семейство ракет-носителей: "Спутник", "Восток", "Восход", "Молния", "Союз" и их модификаций, которые использовались для запуска первых спутников, лунных и межпланетных станций, полетов человека в космос, и продолжают использоваться по сей день.

Модификации "Союза" являются базовыми в российской системе средств выведения. На их долю приходится основной объем запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы и международного сотрудничества в области космоса.