10 июня 2020 10:22

Как на Руси боролись с эпидемиями: сравнения и опыт

Централизация русских земель вокруг Москвы, происходившая в XIV-XV веках, сопровождалась не только междоусобицей и борьбой с иноземной экспансией: регулярные эпидемии убивали от трети до половины городского населения. В том, как инфекции распространялись по Руси и как с ними боролись, как протекали эпидемии и как их воспринимали наши предки, рассказала доцент Московского городского педагогического университета, руководитель магистерской программы “История России” Алла Челнокова.

Мрачные столетия

О событиях тех веков информацию для нас сохранили летописи. Как рассказала Алла Челнокова, основной массив информации об эпидемиях того времени содержится в новгородском, псковском, тверском и московском летописных сводах.

Несколько локальных вспышек неизвестных болезней, по данным исследования "Голодные годы в древней Руси" историка Владимира Пашуто, были уже в XII веке, но особенно частыми эпидемии были в промежуток с конца XIII до середины XV веков. После вспышки 1278 года псковские летописи фиксируют мор в среднем раз в 15 лет, новгородские – раз в 17 лет.

"Летописи не содержат надежных сведений о конкретном виде заболеваний. Принято считать, что Русь страдала от той же чумы, что бушевала и в Европе. Однако летописцы различали болезни и зачастую описывали разные симптомы, определяя недуг иногда как "мор", иногда как "язву" или даже "прыщ". Если болезнь оказывалась уже знакомой, то летописец указывал, когда она приходила прежде, и не описывал симптомы. Если же болезнь была новой, то ее так и называли – "мор безымянный", – рассказала Челнокова.

Археология могла бы помочь в изучении точного характера инфекций, но пока достоверных исследований в этой области мало, заявила эксперт.

По ее словам, Новгород и Псков чаще других подвергались заражению, так как имели постоянные торговые связи с Западом. Был и другой путь: одна из наиболее тяжелых эпидемий, бушевавшая в 1351-1353 годах, пришла, согласно псковской летописи, "из Индейския земли", то есть по Волге вместе с персидскими и астраханскими купцами.

Через Нижний Новгород пришел и мор 1364 года, опустошивший Москву, Владимир, Тверь, Переславль-Залесский и другие города. Как отметил историк Михаил Тихомиров в книге "Средневековая Москва в XIV-XV веках", этот мор "надолго оставил память по себе у русских людей и служил своего рода памятной датой".

Длительность эпидемий того времени не может быть точно установлена современной наукой, об этом сохранились лишь отдельные свидетельства. Так, в 1352 году новгородский летописец сообщает, что эпидемия продолжалась с "от августа до Пасхи", а псковский летописец годом ранее отметил, что мор тянулся "чрес все лето".

Эпидемия, как уточнила Челнокова, никогда не была единственной проблемой – ее постоянными спутниками были жестокий голод и эпизоотии (массовый падеж скота). По ее словам, подорванный голодом иммунитет людей не мог сопротивляться инфекции, а из-за мора поля становилось некому возделывать. При этом положение усугубляли спекулянты, поднимавшие цены на зерно.

Летописцы сообщают о случаях людоедства в тяжелые годы. "Таким же отчаянным шагом для крестьян было съесть лошадь: среди другой вынужденной пищи, наподобие мха, листвы или древесной коры, конина упоминается летописцами в последнюю очередь. Причина этого в том, что с потерей коня – труженика и кормильца – крестьян, лично свободных в основной массе, ждало только закупничество или даже холопство, то есть зависимость от местной знати и купечества, граничащая с рабством", – отметила Алла Челнокова.

Пятеро в один гроб

В периоды самых острых эпидемий смертность была такой, что приходилось хоронить в одном гробу сразу целые семьи, либо прибегать к захоронению в огромных братских могилах – скудельницах. По оценке Владимира Пашуто из статьи "Голодные годы в древней Руси", инфекция в среднем убивала от трети до половины населения зараженных территорий.

По словам Челноковой, в самые тяжелые моменты мора, когда в городе ежедневно умирали более сотни человек, единственным средством оставались молебны и всенародное возведение новых церквей. Иногда это лишь способствовало усилению эпидемии, но летописи сохранили память и о других случаях. Например, по сообщению псковского летописца, в 1389 году именно визит новгородского архиепископа Иоанна и проведенный им молебен остановили очередной мор.

Средневековая картина мира не позволяла рассматривать природу как некую самостоятельную реальность, а все происходящее в жизни воспринималось как результат божественной воли, объяснила эксперт. Болезнь была, по словам псковского летописца, "небесной карой за грехи народа" – поэтому бороться с ней иначе, кроме как постом, молитвой и духовным подвигом, никому не приходило в голову.

Отдельные свидетельства указывают на то, что эпидемии могли и вовсе не оцениваться как угроза народному благосостоянию. Так, митрополит Киевский и всея Руси Фотий – главный церковный иерарх – в послании псковичам от 1426 года писал, что он "духовно обрадовался" новой эпидемии, так как уверен, что божественное наказание может привести только к "исправлению и улучшению" города.

Многие воспринимали обострение тягот как призыв к духовной ответственности и отречению от земного мира, отметила эксперт. Летописи рассказывают, что массовым явлением становилась передача имущества в церковное распоряжение, причем чаще всего это было вызвано не смертью владельца, а решением уйти в монахи. Немногочисленные еще в то время обители становились центрами помощи всем обездоленным.

"Большие массы людей бежали от инфекции, покидая богатые и населенные ополья (долины крупных рек), чтобы обосноваться где-нибудь в лесной глуши, в незаселенных землях северо-востока. Города при этом пустели настолько, что некому было погребать мертвых", – рассказала Алла Челнокова.

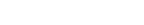

Но, по ее словам, смирение не было единственной возможной реакцией на страшные невзгоды. Волоколамский патерик свидетельствует, что нередкой была и обратная позиция – близкая, как отметила эксперт, той, что описана в "Декамероне" европейским современником этих событий, свидетелем "черной смерти" Джованни Боккаччо. Сообщая о бесчинствах в обезлюдевших поселениях, волоколамский летописец отмечает, что "иные в такое бесчувствие впадали из-за злостного пьянства, что, когда один из пьющих внезапно падал и умирал, они, запихав его ногами под лавку, продолжали пить".

Тяжелый опыт

Первые сообщения о карантине появляются в летописях, по словам Челноковой, уже в середине XV века. Как она подчеркнула, речь пока не шла о последовательной политике на государственном уровне: кроме отдельных случаев наказания за обход застав, контролировавших выезд из зараженных территорий, летописцы в то же время отмечают многолюдные молебны и крестные ходы.

Особый интерес для истории эпидемий в России, по мнению эксперта, представляет дошедшая до нас переписка между псковским дьяком (чин государственного служащего) Михаилом Мунехиным и старцем Спасо-Елизарова монастыря Филофеем – автором знаменитой формулы "Москва – третий Рим".

Дьяк, управлявший тогда делами псковского наместника, был человеком образованным и знакомым с европейской ученостью. Благодаря переписке мы знаем, что в эпидемию 1520 года по приказу Мунехина впервые был принят целый комплекс жестких мер: на карантин закрывали отдельные улицы, дома больных запечатывали, а священникам запретили посещать их. Умерших было запрещено хоронить на церковных кладбищах в черте города, что вызывало негативную реакцию, и, как сообщила эксперт, для того, чтобы обойти запрет, родственники умерших пытались скрыть факт болезни.

Другим документом, описывающим борьбу с инфекциями в XVI веке, является грамота Ивана Грозного, в которой он ругает костромские власти за неспособность организовать карантин. Документ повествует о том, что служилые люди в страхе перед болезнью отказывались нести службу на заставах, так что решать эту проблему пришлось лично царю.

Из замкнутого круга массовых смертей и экономических кризисов наши предки выходили больше 200 лет, до конца XV века, пока, наконец, эпидемии не стали происходить реже, а идея о возможности борьбы с ними не стала укрепляться среди правящих слоев, отметила Челнокова. Лишь в XVI-XVII веках, по ее словам, строгий карантин начал становиться привычной мерой.