12 января 2023 12:04

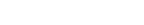

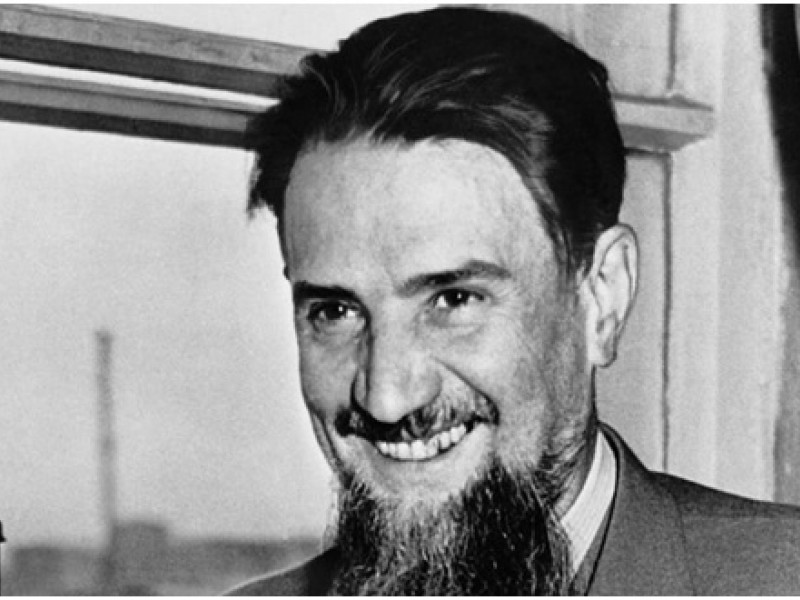

Игорь Курчатов – выдающийся советский ученый и организатор атомной науки. К 120-летию со дня рождения

Российский физик, организатор и руководитель работ по атомной науке и технике в СССР Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года (30 декабря 1902 года по старому стилю) в поселке Симский завод Уфимской губернии (ныне город Сим Челябинской области).

Отец работал помощником лесничего по лесо- и землеустройству, землемером-землеустроителем. За эту работу в Таврической губернии получил дворянское звание, был репрессирован в 1924 году. Мать до замужества работала учительницей. В 1908 году Курчатовы переехали в Симбирск (ныне Ульяновск), а в 1912 году – в Крым, в Симферополь.

Семья бедствовала, поэтому Игорь Курчатов одновременно с учебой в Симферопольской мужской казенной гимназии окончил вечернюю ремесленную школу, получил специальность слесаря и работал на небольшом механическом заводе.

В 1920 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Таврического (ныне Крымского) университета, в котором с 1922 года вел научную работу.

В 1923 году Игорь Курчатов досрочно и с отличием окончил высшее учебное заведение и уехал в Петроград (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург), решил продолжить образование и поступил в Петроградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) на третий курс кораблестроительного факультета.

Одновременно начал работать в Главной геофизической обсерватории в Слуцке (ныне Павловск). Зимой 1924 года Курчатов выполнил свое первое экспериментальное исследование по измерению альфа-радиоактивности снега. Работа была опубликована в 1925 году в "Журнале геофизики и метеорологии".

В июне 1924 года Игорь Курчатов оставил работу в обсерватории и учебу в институте и выехал в Крым, чтобы встретиться с родными в связи с высылкой отца. В июне-октябре 1924 года работал на Центральной гидрометеорологической станции Черного и Азовского морей в Феодосии.

В октябре 1924 года переехал в Баку (Азербайджан) и до июня 1925 года работал в должности ассистента на кафедре физики Азербайджанского политехнического института (ныне Азербайджанский технический университет), где выполнил исследования по физике диэлектриков.

С октября 1925 года Курчатов стал работать в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ, ныне – Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе), где началась его научная деятельность под руководством академика Иоффе. В институте Курчатов проработал до середины августа 1943 года научным сотрудником, старшим инженером-физиком, заведующим лабораторией, заведующим отделом.

С 1925 по 1935 год он изучал диэлектрики и полупроводники, исследовал электрические свойства кристаллов. Вместе с Павлом Кобеко открыл явление сегнетоэлектричества (возникновение в определенном интервале температур спонтанной поляризации в кристалле).

В 1934 году за исследования по физике диэлектриков Игорю Курчатову была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации, в 1935 году – звание профессора.

В конце 1932 года он был назначен заместителем руководителя особой группы, занимавшейся исследованием радиоактивности и ядерных превращений, а с мая 1933 года – заведующим отделом ядерной физики. Занимался разработкой ускорителей заряженных частиц, способных осуществлять ядерные реакции, участвовал в проектировании и сооружении высоковольтных установок в Харьковском физико-техническом институте.

С 1937 года возглавлял циклотронную лабораторию в Радиевом институте (ныне Радиевый институт им. В.Г. Хлопина), в котором под его руководством был запущен первый в Советском Союзе циклотрон. В 1939 году Курчатов руководил сооружением и запуском в 1941 году циклотрона в ЛФТИ, который в то время был самым крупным в Европе.

В эти годы ученый занимался исследованием реакции захвата нейтронов легкими и среднетяжелыми ядрами, открыл явление ядерной изомерии (явление, при котором вещества, имеющие одинаковую молекулярную формулу, различаются между собой физическим и химическими свойствами) у искусственных радионуклидов, изучал процессы внутренней конверсии, процессы замедления нейтронов в воде, углероде и кислороде, захват нейтрона протоном (совместно с Львом Арцимовичем), резонансное поглощение нейтронов ядрами.

С 1939 года Курчатов возглавил первые в СССР работы по исследованию деления ядра урана. Кроме того, был организатором и активным участником первых советских конференций по атомному ядру.

В 1941-1943 годах, во время Великой Отечественной войны, Курчатов был научным консультантом в действующей армии, решая проблему размагничивания боевых кораблей с целью противоминной защиты, возглавлял броневую лабораторию в Казани, в которой занимался созданием более совершенных материалов для бронезащиты танков и самолетов.

В октябре 1942 года Курчатова привлекли к возобновленным работам по исследованию возможности овладения внутриядерной энергией, которые были прерваны с началом войны, а в феврале 1943 года назначили научным руководителем всех отечественных работ по использованию атомной энергии. На него было возложено научное руководство всеми исследованиями и разработками по этой проблеме, включавшими продолжение фундаментальных исследований по ядерной физике, исследования и разработки по созданию ядерного реактора.

В 1943 году в Москве под руководством Игоря Курчатова была организована Лаборатория № 2 Академии наук (АН) СССР, преобразованная в 1956 году в Институт атомной энергии (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Курчатов до 1956 года был начальником лаборатории, а в 1956-1960 годах – директором института.

В рамках атомного проекта Игорь Курчатов занимался физикой уранграфитовых реакторов, разработкой контрольного "метода призм", созданием циклотрона (1944), сборкой и пуском первых в Евразии экспериментального уранграфитового реактора (1946) и промышленного реактора по производству плутония (1948).

Он руководил созданием на Урале первого отечественного промышленного комбината, производящего плутоний ("Маяк", Челябинск-40, ныне город Озерск), созданием и испытанием первых образцов отечественных атомных бомб плутониевого и смешанного типов (1949, 1951) и водородного (термоядерного) оружия (1953, 1955, совместно с Юлием Харитоном).

В середине 1950-х годов Игорь Курчатов возглавил разработку программы развития атомной энергетики в Советском Союзе, в которой предусматривалось широкое использование атомной энергии для энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей. Он был научным руководителем работ по созданию первого отечественного атомного энергетического реактора (1954, Обнинск, совместно с Николаем Доллежалем), первого в мире атомного ледокола и первой отечественной атомной подводной лодки (1957 и 1958, совместно с Анатолием Александровым), с 1951 года – научным руководителем и непосредственным участником начальных работ по управляемому термоядерному синтезу (совместно с Игорем Головиным).

В 1956 году на международной конференции в британском Харуэлле Игорь Курчатов выступил с докладом, в котором рассказал о выполненных в СССР исследованиях, доказывавших возможность термоядерной реакции в газовом разряде, и предложил зарубежным коллегам сотрудничать в мирном использовании атомной энергии. Его выступление положило начало организации международной программы по термоядерной энергетике.

Игорь Курчатов – инициатор проведения первых Женевских конференций по мирному использованию атомной энергии (1955, 1958), создания Объединенного института ядерных исследований (Дубна, 1956), организации в СССР исследований по радиобиологии и молекулярной генетике, создания в СССР серии ускорительных установок новых классов (Дубна, Ленинград, Новосибирск, подмосковное Протвино), строительства исследовательских реакторов в странах Европы.

Курчатов – инициатор создания ряда новых специализированных вузов (Московского инженерно-физического института (ныне Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ") и других, создания Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР (1958), исследовательских ядерных центров в союзных республиках (Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Латвия, Литва) и кафедр ядерной физики и научно-исследовательских институтов при вузах СССР.

Игорь Курчатов – академик АН СССР (1943), член Президиума АН СССР (с 1946 года).

Исключительные заслуги ученого перед Отечеством были по достоинству оценены.

Игорь Курчатов – трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), лауреат Ленинской (1957) и четырех Государственных (Сталинских) премий (1942, 1949, 1951, 1954). Награжден пятью орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

Игорь Курчатов скоропостижно скончался 7 февраля 1960 года. Урна с его прахом помещена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Имя Курчатова с 1960 года носит созданный им институт. Именем Курчатова назван город в Курской области, город в Восточно-Казахской области Казахстана – бывший ядерный центр полигона под Семипалатинском, улица в Санкт-Петербурге. В Москве имя Курчатова носят улица и площадь вблизи Курчатовского института; перед зданием института установлен памятник Курчатову. На территории института в доме, где жил Курчатов, – мемориальный музей.

В 1960 году АН СССР учредила Золотую медаль им. Курчатова, присуждаемую с 1962 года за выдающиеся работы в области ядерной физики и ядерной энергетики. С 1998 года присуждается Российской академией наук.